Edit: Anna Voswinckel und Yvon Chabrowski

Lektorat: Anna-Lena Wenzel und Ursula Brandt

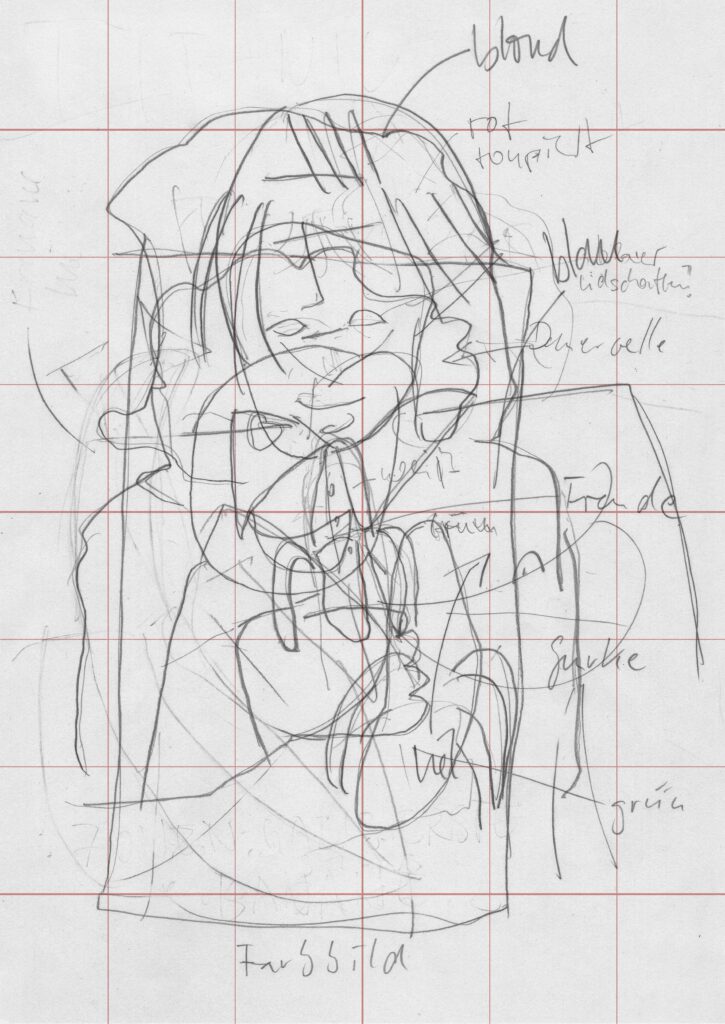

Standbild aus der Videoskulptur “Semiotik eines Bildes” von Yvon Chabrowski ©Yvon Chabrowski & VG Bildkunst, 2023

Anna Voswinckel: Ausgangspunkt deines Ausstellungsbeitrags SEMIOTICS OF AN IMAGE (Veranderung) ist die Karikatur der „Zonen-Gaby“ auf dem Cover des „Titanic“-Magazins vom November 1989. Als du mir die Skizze für deinen Beitrag geschickt hast, wurde mir die Relevanz dieses Bildes im Ausstellungskontext sofort bewusst. Ich kann mich noch sehr gut an das Cover erinnern und kann aus heutiger Sicht gut nachvollziehen, warum es dich umtreibt.

Yvon Chabrowski: Meine Videoskulptur ist für mich eine sehr persönliche Arbeit geworden, weil ich versuche, ein Bild in seiner Rezeptionsgeschichte und Langlebigkeit zu greifen und zu kontextualisieren. Obwohl das Bild viel zu blöd ist und man sich nicht lange damit beschäftigen möchte, musste ich diesen Prozess durchlaufen, weil es bis heute ein Eigenleben entwickelt hat. Gern würde ich einfach nur darüber lachen. Aber ich sehe es im Kontrast zum Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, das es irgendwie bezeichnen sollte. Zudem wird es von Zeit zu Zeit immer mal wieder von irgendwem wie im Spiel oder Spaß als sprachliches Bild verwendet. Das Bild ist mir fremd und kam mir zugleich zu nah. In meiner Recherche habe ich mich mit Freund*innen aus meiner Generation, die ebenfalls in der DDR aufwuchsen, über das Bild ausgetauscht. Ihre Gedanken flossen in den Text ein, der Teil der Arbeit ist. Es gab auch eine Person die anonym bleiben wollte, weil das Bild und die damit verbundenen Themen zu persönlich waren.

AV: Weil durch das Bild etwas zum Vorschein kommt, das man vielleicht vorher nicht so offenbart hätte?

YC: Das Bild ist langlebig und zäh. Retrospektiv betrachtet kann man es fast wie einen Spiegel der eigenen Lebensrealität lesen. Man erinnert Momente der Entwertung von Biografien und Körpern. Eine Gesprächspartnerin verließ die Region, in der sie lebte, und ließ augenscheinlich alles hinter sich. Im Gespräch hatte ich das Gefühl, dass die gesellschaftliche Unsichtbarkeit und Entwertung der eigenen Biografie sie schmerzlich einholten. Ich habe einige Freund*innen, die ebenfalls in der DDR heranwuchsen und so wie ich mit der ökonomischen Not und der völligen Instabilität des familiären Umfelds kämpften. Gründe dafür sehe ich in der Entwertung von Biografien, Ausbildungen, Gütern, gesellschaftlichen Strukturen, Kultur in den 1990er Jahren. Was aus der DDR kam, wurde belächelt. Rückblickend gab es für mich besonders in den Jahren 1996 bis 2011 keine Möglichkeit, das Thema DDR zu benennen oder zu besprechen. Heute verstehe ich, dass ich es mit den Nachwirkungen des Systemzusammenbruchs und des gesellschaftlichen Wandels zu tun hatte und Schwierigkeiten hatte, diese zu bewältigen. Zugleich gab es kein gesellschaftliches Narrativ, kein Vokabular, um über das zu reden, was geschah.

Tatsächlich lebte ich vor und bis Mitte des Studiums in Berlin in einem linken Hausprojekt mit Leuten aus dem Osten und dem Westen. Ich erinnere mich, dass wir einmal in einer großen gemischten Runde zusammen „Good bye, Lenin!“ geschaut haben und alle zusammen Tränen lachten. Es gab aber kein Gespräch. Jetzt sehe ich, dass ich seit 1989 bis ca. 2016 in einer Art ökonomischem Ausnahmezustand lebte. Es gab in meinem Freundes- und Familienumfeld eine Situation bedrückender Not auf finanzieller Ebene, aber auch Beziehungen und damit freundschaftliche und familiäre Strukturen, die ab- oder zusammenbrachen, weil sie dem ökonomischen Druck nicht standhielten und weil niemand mit Fragen und Problemen einen konstruktiven Umgang fand. Mein Partner hingegen, der zum Zeitpunkt der Wende eine Ausbildung machte, hat diese abgebrochen, konnte an der UDK studieren und wurde als Illustrator und Grafiker erfolgreich. Ich bin also von Wendegewinnern und -verlierern aus Ost und West umgeben. Interessant fände ich es, Freund*innen und Bekannte, die im Zuge von Umstrukturierung der 1990er Jahre zu ökonomischen Wohlstand gekommen sind, mal zu fragen, ob sie sich als Wendegewinner sehen.

Standbild aus der Videoskulptur “Semiotik eines Bildes” von Yvon Chabrowski ©Yvon Chabrowski & VG Bildkunst, 2023

AV: Du hattest auch mit dem Gedanken gespielt, Personen mit westdeutscher Biografie zum Bild zu befragen. Davon bist du aber wieder abgekommen.

YC: Ja, es gab Freunde mit westdeutscher Biografie, die empathisch mit der Thematik umgehen – aber auch Kolleg*innen, die keine Reflexionsebene und andere Rezeptionsvarianten als die der 1990er Jahren zeigten. Ich möchte nicht diejenige sein, die anfängt zu erklären oder sich zu rechtfertigen. Ich führte intensive Gespräche, in denen ich viel über meine Gegenüber erfahren habe. Das Sprechen über das Bild und die Erinnerungen und Gefühle, die es auslöst, hat uns nähergebracht. Für mich ist es mittlerweile schwierig, wenn man mir ohne Empathie für die biografischen Erfahrung der 1990er Jahre, die Umbruchserfahrung, entgegentritt – ohne ein Bewusstsein davon, wie beispielsweise Besitz in Deutschland verteilt ist und welche Prozesse zu dieser Ungleichverteilung geführt haben. Es gibt einige tolle künstlerische Arbeiten, die sich mit Fragen von Kolonialismus oder kolonialem Erbe beschäftigen und ökonomisch schwierige Lebensrealitäten reflektieren. Für die Umbruchserfahrung der 1990er Jahre erlebe ich eher eine Form der Blindheit. In letzter Zeit nehme ich aber ein verstärktes mediales Interesse wahr. Es gibt TV-Sendungen, die die Besonderheiten der ostdeutschen Gesellschaft artikulieren und beleuchten, wie diese gewachsen ist.

Du hast vor einigen Monaten im Gespräch angemerkt, dass das „Titanic“-Cover in seiner Entstehungszeit im November 1989 aus einer kapitalismuskritischen Haltung heraus entstanden sei. Die Urheber*innen des Bildes wollten danach das mediale Narrativ – nach dem ostdeutsche Flüchtende nur darauf aus seien, zu konsumieren – aufgreifen und ins Absurde überhöhen. Ich war froh, dass du meinen Blick um diese Perspektive erweitert hast. Trotzdem sehe ich in dem Motiv vor allem eine misogyne Bildsprache, die mich völlig verblüfft. Misogynie findet oft in Medienbildern oder sprachlichen Bildern Ausdruck. Diese Bilder möchte man häufig herunterspielen, weil es viel Energie abverlangt, sie durch alle Widerstände hindurch zu betrachten. Das ist ein unverständlicher gesellschaftlicher Abwehrreflex, der niemanden irgendwohin führt.

AV: Deine Kritik an der Misogynie der Karikatur teile ich. Die „Titanic“ steht für mich eigentlich auf der richtigen Seite. Ich war aber auch immer schon abgestoßen von dem, nennen wir es mal: Männerhumor der (überwiegend männlichen) Redakteure. Witze mit Stereotypen werden üblicherweise als subversiv verkauft, à la: Wir machen uns lustig über die deutschen Spießer, indem wir ihnen den Spiegel vorhalten. Für mich geht das aber nach hinten los. Müssen Stereotype wiederholt werden, um sie zu brechen? Wer ist wirklich gemeint? Wenn die „Zonen-Gaby“ den stumpfen deutschen Konsumenten vorführen soll, warum wird sie von einer blass und schüchtern wirkenden jungen Frau mit Minipli verkörpert? Die patriarchale Erzählweise der jungen Frau aus der DDR als Metapher für westdeutsche Spießersehnsüchte („befreit“ und „natürlich“) ist nach meinem Gefühl noch nicht angemessen kritisch hinterfragt worden.

YC: In SEMIOTICS OF AN IMAGE reflektiere ich neben der Analyse eines Stereotyps ja auch die Frauenrechte in Ost- und Westdeutschland. Heike Grebin, die ich für den Begleittext befragt habe, konnte mir konkret zur historischen Situation, aus den Jahren 1988 bis 1991 berichten. Ich spreche gerne mit ihr, weil sie einen analytischen Blick auf Fragestellungen hat und oft neue Perspektiven eröffnet. Sie konnte mir Auskunft geben zu ihrer Situation als Frau mit zwei Kindern in der DDR, die getrennt vom Vater lebten. Im Zuge des Zusammenschlusses von BRD und DDR beschäftigten sie Frauenrechtsfragen, da sich damals die Gesetzgebung für Frauen änderte – nicht zum Besseren.

AV: Und an den patriarchalen Strukturen hat sich in den letzten dreißig Jahren wenig verändert – siehe den gleichbleibenden Gender Pay Gap (der übrigens in Ostdeutschland bis heute viel geringer ausfällt). Als ich übrigens das „Titanic“-Cover neulich zum ersten Mal wieder gesucht habe, entdeckte ich auch Varianten mit dem Gesicht von Angela Merkel. Das ist schon auffällig, dass sie als mächtige ostdeutsche Frau durch diese Collage so abgewertet wird.

YC: Als Stipendiatin im mare-Künstlerhaus der Roger Willemsen Stiftung lese ich zurzeit unter anderem Silvia Federici, die die Entwicklung des Kapitalismus, seine Auswirkungen und Strukturen reflektiert. Kapitalistische Strukturen wurden schon immer von Misogynie, von frauenfeindlichen Gesetzen und Bildern begleitet. Das ist eine erstaunliche Parallele – man möchte fast meinen, dass das ikonografisch starke Bild von 1989, das den weiblichen Körper entwertend darstellt, den Kapitalismus einläutete.

AV: Die Verbindung, die du von Silvia Federicis Überlegungen zur Misogynie als Begleiterscheinung beziehungsweise Wegbereiterin des Kapitalismus zu diesem Coverbild herstellst, finde ich bemerkenswert. Darüber muss ich noch weiter nachdenken …

Es gibt noch einen künstlerischen Bezugspunkt in deiner Videoarbeit: „Semiotics of the Kitchen“ von Martha Rosler, worauf du sowohl im Titel referierst als auch formal beim Bildaufbau. Rosler performt hier eine Person, die in ihrer Frauenrolle gefangen ist und sich nicht anders zu helfen weiß, als die Küchenwerkzeuge, auf die sie zurückgeworfen ist, aggressiv zur Schau zu stellen. Etwas Ähnliches machst du mit der Gurke, die du zerschneidest, also dekonstruierst, und zwar nicht mit einem Küchenmesser, sondern mit einem Cutter – einem Werkzeug, das du als Künstlerin nutzt. Der Begriff der Semiotik bringt uns wiederum zum Thema der Sprache. Es gibt in diesem Bildmotiv eine Verschiebung: Die Banane wird zur Gurke. Unser Ausstellungskonzept spielt auch auf Sprache und Bedeutungsverschiebungen an. In Suse Webers Installation, der „Nachwende-Klappe“, werden bestimmte Begriffe auf irritierende Weise als Zuschreibungen eingesetzt. Auch die Fallstudien sind in dieser Weise betitelt. Als „Wessiwerdung“ bezeichnen wir die von DDR-Künstler*innen geforderten Anpassungsprozesse in den 1990er Jahren, mit „Ossiwerdung“ beleuchten wir die selbstbewusste Aneignung des vormals abwertenden Begriffs.

Ich muss leider noch mal auf Angela Merkel zurückkommen, die vor drei Wochen in ihrer Rede zum Tag der Deutschen Einheit in Halle ein spätes „Coming-out“ als Ostdeutsche hatte. Sie verwies darauf, dass sich Menschen mit DDR-Biografie ihre Zugehörigkeit zum wiedervereinigten Deutschland auch nach 30 Jahren immer wieder aufs Neue beweisen müssten, und zitierte aus einem kürzlich erschienenen Text der Konrad-Adenauer-Stiftung, in dem sie selbst als „35-Jährige, die mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam“, beschrieben wurde. Interessant war, wie Merkel das Wort „Ballast“ hervorgehoben hat, das für eine Abwertung der Biografie steht. Unser Ausstellungsprojekt stellt mit dem Titel „…oder kann das weg?“ ja auch genau diese Frage nach der Wertigkeit von DDR-Kunst und -Biografien. Ich fand es bemerkenswert, dass sich Angela Merkel in dem Moment, da sie ihre Rolle als Bundeskanzlerin verlässt, die Freiheit nimmt, endlich ihre Herkunft anzusprechen.

Installationsansicht aus der Videoskulptur “Semiotik eines Bildes” von Yvon Chabrowski

©Yvon Chabrowski & VG Bildkunst, 2023

YC: DDR-Biografie als Ballast zu beschreiben ist eine sehr unglückliche Wortwahl. Ich habe schon seit den 1990 Jahren einem einseitigen DDR-Diktatur-Narrativ gegenüber eine Art Unbehagen empfunden, weil ich es in seiner medialen Übersetzung nicht mit meinen Erfahrungen abgleichen konnte. 2016 habe ich im Rahmen einer Residenz im Künstlerhaus Lukas dann mediale Narrative zur DDR untersucht. Im Gespräch mit Carola Rudnick, der Autorin von „Die andere Hälfte der Erinnerung. Die DDR in der deutschen Geschichtspolitik nach 1989“, wurde mir klar, warum das Vokabular, mit dem bis heute über die DDR-Diktatur berichtet wird, Probleme in sich birgt. Im medialen Narrativ macht es oft den Anschein, als hätte man in einer Diktatur gelebt, die der NS-Diktatur gleichkam. Bei allem Zwang, Dogmatismus und der Überwachung, die in der DDR vorherrschte, muss man doch differenzieren: Es gab keine kriegerischen Handlungen und auch keinen Völkermord. Das Videomaterial, das ich damals über einen Monat lang gesichtet habe, hatte mir der Filmemacher und künstlerische Mitarbeiter an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig, Carsten Möller, anvertraut – eine Festplatte voller Talkshows, Reportagen und Filme, die er seit den frühen 1990er Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesammelt hat. Er hat alles aufgezeichnet, was zum Thema DDR gesendet wurde (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

AV: Apropos HGB Leipzig: Ich wollte dich noch zu deiner Studienzeit befragen. Wir kennen uns ja durch die HGB – auch wenn du dein Studium bereits abgeschlossen hattest, als ich dort als künstlerische Mitarbeiterin für Fotografie anfing. Für mich war die Tätigkeit an der HGB ein Augenöffner für das Thema, mit dem wir uns hier in der Ausstellung beschäftigen: Was hat sich nach 1990 im Kunstfeld der ehemaligen DDR verändert? Warum sind künstlerische Praxen, die in der Auseinandersetzung mit dem Alltag und Gesellschaftssystem der DDR und des Ostblocks entstanden sind, so in den Hintergrund gerückt, sogar an ostdeutschen Hochschulen? Wie war das für Studierende wie dich mit DDR- und Nachwendeerfahrung?

YC: Die Lehre an der HGB betreffend, kann man ganz deutlich sehen, dass besonders in den 1990er Jahren fotografische Praxen, die aus der DDR kamen, wenig Beachtung fanden und in einen unsichtbaren Bereich gedrängt wurden. Tina Bara hält das Erbe fotografischer Praxen und dokumentarischer Strategien mit Bezug zur DDR an der HGB in gewisser Weise am Leben. Sie lädt in ihre Klasse immer wieder Künstler*innen, Filmemacher*innen und Fotografin*innen mit DDR-Biografien ein, die sich dokumentarischer Strategien bedienen, um gesellschaftliche Themen zu hinterfragen. Im Grundstudium wurde unser Jahrgang der Fotografie als einer der letzten von Personal betreut, das schon in der DDR an der HGB gelehrt hatte. Das waren in der Fotografie vor allem Sieghard Liebe als Lehrbeauftragter, der uns in analoge Prozesse der Fotografie einführte, und Professor Helfried Strauß, dem es ein wichtiges Anliegen war, eine Exkursion in die Schule „Fotografie am Schiffbauerdamm“ in Berlin zu machen. Dort verbrachten wir einen Tag mit Arno Fischer, der das Fotografiestudium an der HGB in den 1970er Jahren mitbegründet hatte. An Institutionen der neuen Bundesländer, seien es Hochschulen oder Museen, treffe ich in den Führungspositionen eigentlich immer Personal mit Biografien aus den alten Bundesländern an. Es ist ein Problem, dass es an der Stelle keine Durchmischung gibt. Durch eine Quote wird sich das im Nachhinein nicht lösen lassen – der einzige Weg wäre, sich mit an den Tisch zu setzen und die eigene Position zu behaupten, so wie es Daniel Blochwitz in seinem Artikel „Verhinderte Potenziale“ vorschlägt. Das kostet viel Energie, besonders wenn es keine gemeinsame Sprache gibt und man selber das Bedürfnis nach Kommunikation artikulieren muss. Da kommt man auch schnell an ökonomische Grenzen.

AV: Ich habe ja damals selbst als Westdeutsche eine künstlerische Mitarbeiterstelle an einer ostdeutschen Kunsthochschule erhalten. Und erst durch die Arbeit an der HGB ist mir dieses Missverhältnis, das du hier ansprichst, ins Bewusstsein gekommen. In Gesprächen mit Künstler*innen und Studierenden, vor allem aber mit Kolleg*innen wie Susanne Huth, die auch von ihrer Studienzeit berichtet hat, sind mir Dinge klar geworden, über die ich in meinem eigenen Studium an der HAW Hamburg nicht nachgedacht habe – ich musste den Kontext, in dem ich studierte, weniger hinterfragen. Sicherlich hatte ich in den 1990er Jahren auch Kommiliton*innen, die aus den neuen Bundesländern nach Hamburg gekommen waren, um hier zu studieren, aber das wurde tatsächlich nie zum Thema. Obwohl wir sogar ungewöhnlich viele ostdeutschen Professor*innen hatten: etwa Jürgen Seuss, Anke Feuchtenberger, Ute Mahler, Wolfgang Hegewald oder Klaus Ensikat. Und jetzt ist dort Heike Grebin Professorin für Kommunikationsdesign – mit der du im Rahmen deines Projekts gesprochen hast.

In dem Film „AUS SICHT der DeutschenDeutschen“ von Mona Setter, der in der Ausstellung zu sehen war, wird unter anderem Bärbel Bohley im Jahr 1991 portraitiert. Sie spricht darüber, warum es für sie wichtig war, als Künstlerin politisch aktiv zu werden. Du hast mir mal erzählt, dass sie ein wichtiger Bezugspunkt für dich war.

YC: Ja, Bärbel Bohley ist mir durch ihr „Englisches Tagebuch 1988“ und ihr gesellschaftliches Engagement im Neuen Forum wichtig geworden. Es ist bedauerlich, dass sie später ihre künstlerische Arbeit ruhen ließ. Das „Englische Tagebuch“ war ein einflussreicher Text, um die Grausamkeit der DDR-Diktatur zu verstehen. Wie diese ihre Künstler*innen und Freigeister aus dem eigenen Land auswies, entsprach keinerlei demokratischen Grundsätzen. „Ein Tag im Jahr: 1960–2000“ von Christa Wolf – wie auch eine Vielzahl ihrer anderen Bücher – ist mir eine ebenso wichtige Lektüre, um die DDR in ihrer Entwicklung, in ihren Institutionen und ihrem Alltag zu verstehen.

AV: Wenn du eine Professur hättest, würdest du beide mit Studierenden lesen?

YC: Auf jeden Fall. Die Lehre verstehe ich als einen Ort, an dem Bilder, Narrative und Erfahrungen der Kulturen und Gesellschaften, aus denen die Studierenden und Lehrenden kommen, aufgeblättert werden und Anerkennung erfahren. Nur wenn wir uns gegenseitig sehen und zuhören, können wir in einen gesellschaftlichen Dialog treten.

Abbildung aus “conversation piece” Teil der Video-Skulptur “semiotics of an image” von Yvon Chabrowski©Yvon Chabrowski & VG Bildkunst, 2023